上顎洞挙上術(ソケットリフト・サイナスリフト)

HOME > 上顎洞挙上術(ソケットリフト・サイナスリフト)

上顎洞挙上術とは

鼻の周囲にある空洞を副鼻腔と言います。この副鼻腔のうち、頬の内側にある空洞が上顎洞です。

上顎(上あご)臼歯部(奥歯)のインプラント治療をする際に、インプラント体(人工歯根)の長さに対して骨の高さが充分にない場合、インプラント体が骨を貫通して上顎洞に穴を開けてしまうことになります。

手術前の検査でこのような事態が想定される場合、一般的にはインプラント治療は避けるという診断となりますが、治療を可能にするいくつかの選択肢のうち、上顎洞の底の骨を増やすことでインプラント体が安定するスペースを作り出す治療法が上顎洞挙上術です。

上顎洞挙上術(ソケットリフト)

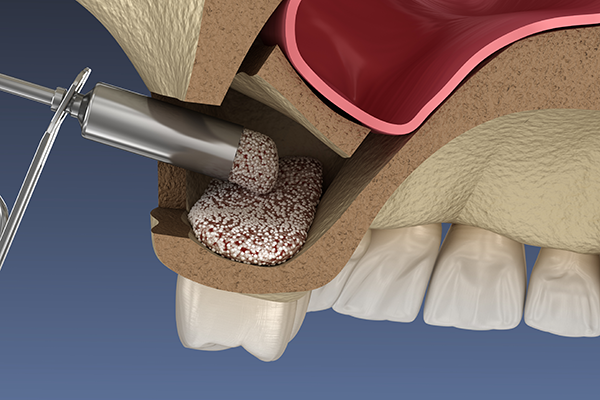

上顎洞挙上術にはいつくかのアプローチがあり、インプラント体を埋め込むために形成した穴から上顎洞の底の粘膜(シュナイダー膜)を押し上げて、確保したスペースに骨補填を行う治療法を「ソケットリフト」と言います。

骨を増やす量が比較的少ない場合に行われる治療法で、インプラント体の埋入と同時に行えるため、治療期間が大きく変わることがないのがメリットです。

ソケットリフトの流れ

- あごの骨にインプラント体を埋め込むための穴(インプラント窩)を、シュナイダー膜を傷付けないように削ります。

- インプラント窩から骨補填材を注入してシュナイダー膜を押し上げます。

- インプラント体を埋入して完了です。

上顎洞挙上術(サイナスリフト)

上顎洞挙上術のうち、歯肉(歯ぐき)を切開して骨を削り、上顎洞を覆っているシュナイダー膜を押し上げて確保したスペースに骨補填を行う治療法を「サイナスリフト」と言います。

骨を増やす量が多い場合に行われる治療法です。人工骨が強固に安定するまでに6~10か月ほどかかるため、トータルの治療期間は長くなります。また、侵襲(身体にかかるダメージ)が大きいため、ソケットリフトと比較して、術後に痛みや腫れがでやすく、感染症のリスクが高くなります。

サイナスリフトの流れ

- インプラント体を埋入する位置の頬側の歯肉を切開して骨を露出させます。

- 骨を削り、シュナイダー膜を傷付けないように露出させます。

- 骨からシュナイダー膜を剥離して骨補填するスペースを確保します。

- 骨補填材を注入して人工膜で蓋をして、歯肉を縫合して完了です。

- 骨形成の経過を観察して、問題がなければインプラント体を埋入します。

上顎洞挙上術のリスク

- 上顎洞挙上術において術後合併症の発生率は最大20%と報告されており、副鼻腔感染症、血洞、口腔洞瘻、インプラントの喪失、移植片の喪失、副鼻腔炎が含まれます。

- 以下の論文(※1)で上顎洞挙上術の術後合併症が20%との報告があり、確率が高いため、第一選択は上顎洞挙上術を行わない。第二選択は上顎洞挙上術をする場合は最小限にする事が良いと思います。

- 副鼻腔炎の既往の有無にかかわらず、極力、副鼻腔(上顎洞)を触らずに、または触るとしても最小限にして、インプラントを埋入することが重要になります。

上顎洞挙上術(サイナスリフト・ソケットリフト)を回避する方法

上あごの骨が少ない場合でも治療を可能にする上顎洞挙上術ですが、耳鼻科で副鼻腔炎の既往症があるためにインプラント治療はやめたほうが良いかも知れないと言われた方や、術後の痛みや腫れといった身体にかかる負担、インプラント体が上顎洞内に落ちてしまうリスクや治療に伴う感染症、副鼻腔炎を発症するリスクを減らすために上顎洞挙上術を回避する方法があります。

1.

短いインプラント(EXTRA SHORT IMPLANT長さ4mm / SHORT IMPLANT6mm)を使用して、インプラントを骨内に収めて上顎洞に干渉しないようにする。または、上顎洞挙上術を最小限にとどめる。

ただし、インプラントが骨と接触する面積が少なくなるので、複数歯のインプラントを行う場合は本数を極力減らさず連結歯(ブリッジ)を使用する。

2.

真っすぐにインプラントを埋入すると上顎洞に達してしまう場合は、骨がある方向に傾斜埋入する。

斜めに埋め込んだインプラントと人工歯の角度は、角度付き(17度/30度など)のアバットメント(土台)で補正する。

ただし、歯ぎしりなどが強い方はインプラントスクリューの緩みや破折のリスクがあります。

(※2)

3.

親知らずが生える場所(上顎結節)は骨にやや厚みがあるため、この位置にインプラントを埋入して連結歯(ブリッジ)を使用する。

(※2)

4.

隣在歯(周囲の歯)の炎症を処置(神経処置・抜歯等)を事前にしておく。

神経処置をしても炎症が回復しない場合や、破折リスクがあるために治療が難しい場合で、歯を保存したい場合には、上顎洞炎やインプラントに感染リスクが高くなります。

(術後に感染した場合、隣在歯の炎症やインプラント脱落、撤去、上顎洞炎が長引く場合があります)

5.

人工骨などの異物の使用を極力回避する。

くしゃみ、鼻をかむ、粘膜が薄い等が原因で手術中に上顎洞粘膜が破れるなどで人工骨などの移植材が上顎洞内に漏れて拡散することで上顎洞炎を引き起こしやすくなるため。

また、人工骨を使用することで、インプラントを撤去することになった場合に歯肉が閉鎖しにくくなります。

6.

入れ歯やブリッジで対応する。もしくは何も入れない。

何も入れない場合は、対合歯(かみ合う歯)の挺出(抜けてくる)を防ぐために硬いナイトガード(マウスピース)を使用します。

7.

骨があって普通埋入できるところまでインプラントをして、上顎洞挙上術が必要な箇所にはインプラントをしない。(短縮歯列)

8.

耳鼻科で自然口の拡大や副鼻腔炎など・鼻疾患の処置をしてからインプラントの手術をする。

9.

花粉症や鼻炎アレルギーなど有る方は症状が出る季節を避けて手術日を選ぶ。

※2 歯磨きが難しく、頬の粘膜や舌を噛みやすく、横にかかる力に弱くなるため、歯間を大きめに開ける、歯を小さくする、連結する、マウスピースを使用するなどの対応を検討します。

症状がない場合でも、隣在歯に炎症があると上顎洞粘膜を介してインプラントが感染する場合があります。

また、逆にインプラント手術により、症状が無い隣在歯の炎症が急性化し、咬合痛、腫れ、熱感、痛み、上顎洞炎を引き起こす可能性がありますので、近くにインプラントを入れる場合は、隣在歯の再治療もしくは抜歯をすることを検討します。