インプラント治療における抜歯

HOME > インプラント治療における抜歯

抜歯後の治療方法

いつまでも健康な身体で質の高い生活を送るためには、ご自身の歯を維持することが最も大切で、湘南藤沢歯科でも歯はできるだけ残すことを基本方針としております。

ですが、むし歯が深くまで進行してしまったり、重度の歯周病になってしまったり、不正咬合(歯並び)による強い噛みしめの末の歯根破折(歯の根っこが割れてしまう)によって、抜歯を余儀なくされるケースがあります。

抜歯による歯の欠損を治療する(補う)方法としては、入れ歯、ブリッジ、インプラントという選択肢があります。

いずれの治療も、欠損した歯を人工の歯で補うというものですが、大きな違いはその固定方法です。ブリッジは隣接する歯を削り、削った歯に被せるクラウン(被せ物)を固定元とします。入れ歯は、隣り合う歯などに留め具(クラスプ)をかけて固定します。インプラント治療は、インプラント体(人工歯根)というネジのようなものを歯槽骨(歯を支えるあごの骨)に埋め込み、そのインプラントを固定元として人工歯を自立させます。

インプラントはブリッジや入れ歯と異なり、本来の歯と同じ形で植立しているため、噛んだときに他の歯への影響が少なく、最も自然な形で機能することになります。

インプラントする場合の抜歯をする時期は?

インプラント治療を前提としている場合、抜歯の時期には注意が必要です。もちろん天然の歯はできるだけ長く維持するべきではありますが、そのタイミングを見誤ってしまうと治療後の結果に大きな影響を及ぼすことになります。

その理由ですが、インプラント治療では抜歯の後にインプラントを安定させるだけの骨が回復する期間を通常1~6か月間設けます。これは、抜歯直後は歯根(歯の根っこ)部分は穴の開いたような状態になっており、インプラントを埋め込む骨がない状態だからです。(隙間を人工骨等で補填する抜歯即時埋入法という術式もあります)

しかし、骨の回復(再生)は、その周辺の骨が行うため、歯が周辺の骨を溶かしてしまう状態のまま抜歯の時期を延ばしてしまうと想定通りに骨が回復できなくなってしまいます。

特に多いのは、疲労時、風邪気味、ストレス、硬い物を噛んだ時などに、歯の痛みや腫れ、違和感があり、その症状が消え出たりを繰り返すような場合で、このような状況で骨はどんどん吸収されて(溶けて)減っていってしまいます。

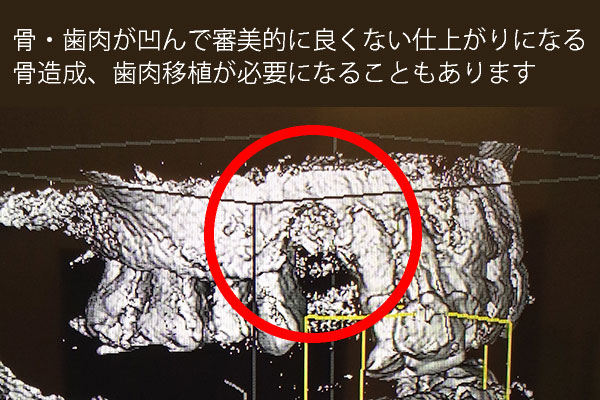

抜歯対象の歯の経過観察にはCTが必要

インプラント治療を前提とした抜歯のタイミングを見極めるためには正しい経過観察が不可欠です。

湘南藤沢歯科では、歯の周辺の骨の状態を観察するためにCT撮影機を使用します。CT撮影機は、平面的なレントゲン写真とは異なり、立体的に骨の状態を確認することができます。

骨が吸収されるような状況の場合は特にCTによる経過観察が重要です。

注意が必要なケース

以下のようなケースでは、長期で抜歯のタイミングを遅らせることで治療が難しくなってしまう場合があるため注意が必要です。

- 歯の根の先に膿の袋がある

- 歯根破折(歯の根が割れている)

- 重度歯周病

- 歯の根の先にのう胞がある

- あごの骨に腫瘍がある

インプラント治療を前提とするなら、予後不良(治療後の経過あるいはその見通しが良くないこと)な歯はできるだけ早期に抜歯をし、骨を溶かす細菌を取り除き、すぐに歯肉や骨の回復を図ることが好ましいと言えます。

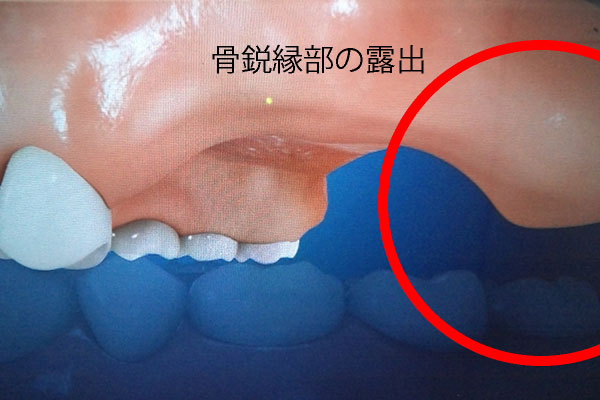

抜歯後の治癒が悪いケース

以下のようなケースでは、抜歯後の骨の回復が悪くなるため注意が必要になります。

- ドライソケット(抜歯した穴の骨に細菌感染が起きている状態=血餅ができない)

- 骨髄炎

- 骨治癒不全(骨が再生しない)

- 骨鋭縁部の露出(痛みないが、舌にあたる)

抜歯後の経過観察

抜歯後のインプラント埋入時期を見極めるためにもCT撮影による観察は重要です。

前項でお伝えしているような、抜歯後の歯ぐきや骨の回復が遅くなるケースも充分に加味して判断する必要があります。

また、一般的に抜歯から6ヶ月以上経過すると、歯の植立していない歯槽骨(歯を支えるあごの骨)は吸収されて骨が少なくなってしまうため、回復を遅らせる要素はできるだけ早めに治療して取り除いておく必要があります。

抜歯後1年以上たってもインプラントは可能か?

1年以上経過していてもインプラント治療は可能です。ただし、インプラントを埋め入れる骨の量や骨密度など骨の状態によって治療の内容を見極める必要が伴うため、CT撮影を行うなどしっかりした検査やカウンセリングを行うことが必須です。

湘南藤沢歯科では、無料のCT診断、カウンセリングを行っていますのでお気軽にご相談ください。